Глава восьмая. Юрские морские пресмыкающиеся Поволжья

| Кое море всем морям мати?

Стих о Голубиной Книге |

| Коркодил, зверь водный, хребет его, аки гребень, хобот змиев, глава василискова. А егда имать человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает, а егда главу от тела оторвав, зря на нее — плачет.

«Азбуковник» (Сказания русского народа. Собрание И. Сахарова, 1849) |

В тяжелые годы гражданской войны, разрухи и топливного кризиса возникла необходимость усиленной разработки местного топлива, в том числе и горючих сланцев Поволжья — около Ульяновска, Сызрани и в других местах.

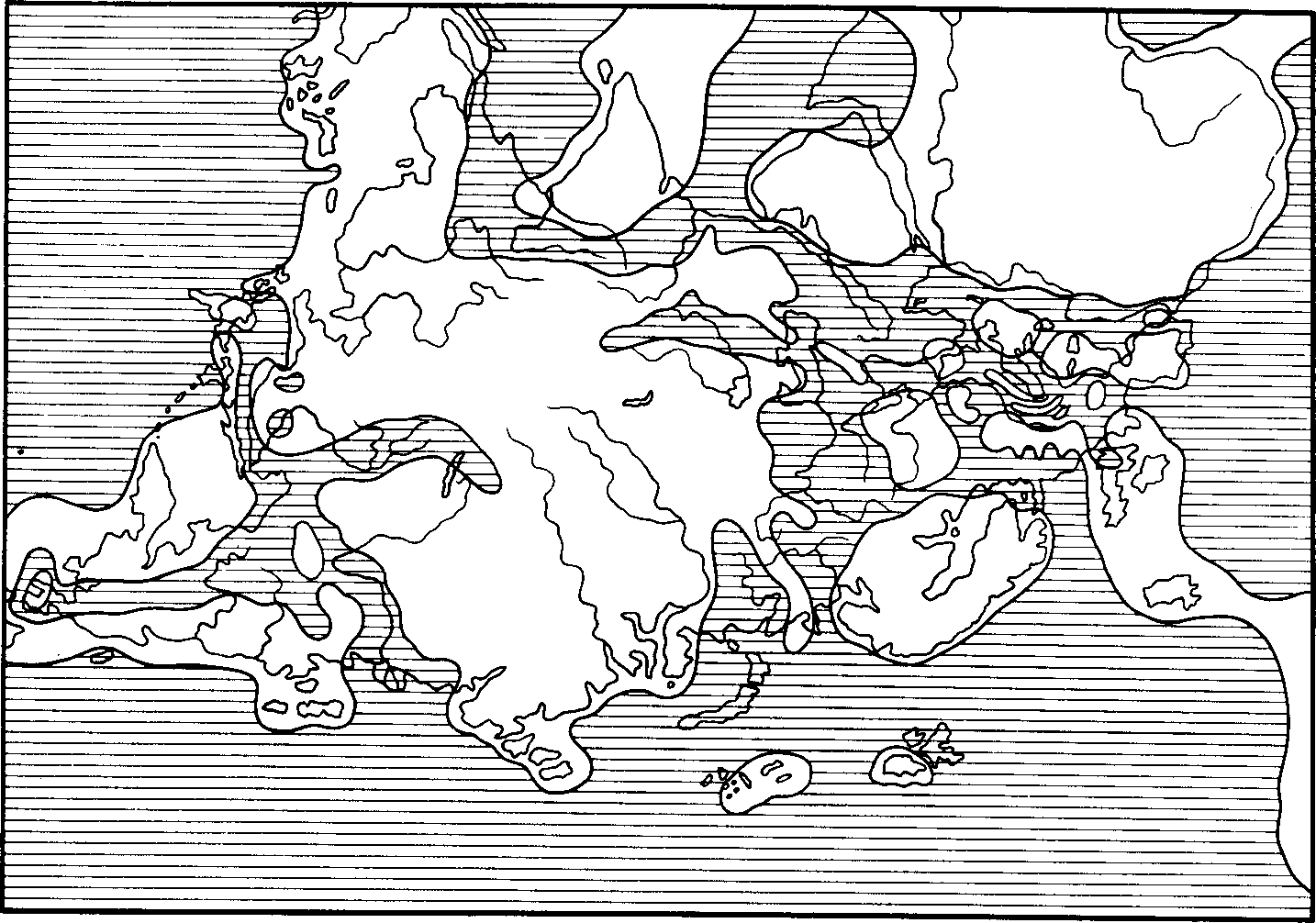

Многим жителям Поволжья хорошо знакомы высокие конические отвалы глины и другой пустой породы, которые горами высятся около выработок горючих сланцев. А работники сланцевых рудников и местные краеведы время от времени находили в этих отвалах или по берегам Волги остатки крупных ископаемых ящеров, рыб, моллюсков и других обитателей моря, покрывавшего в юрское время Поволжье, почти всю Восточную Европу и большие участки других материков (рис. 45). И когда летом 1937 г. Р.Ф. Геккер, интересуясь жизнью юрского моря, предпринял осмотр юры Поволжья, пригласив меня с собой, то во всех местных музеях мы увидели остатки морских ящеров. Особенно интересные сборы сделал для музея г. Пугачева Саратовской области его молодой директор К.И. Журавлев (рано умерший).

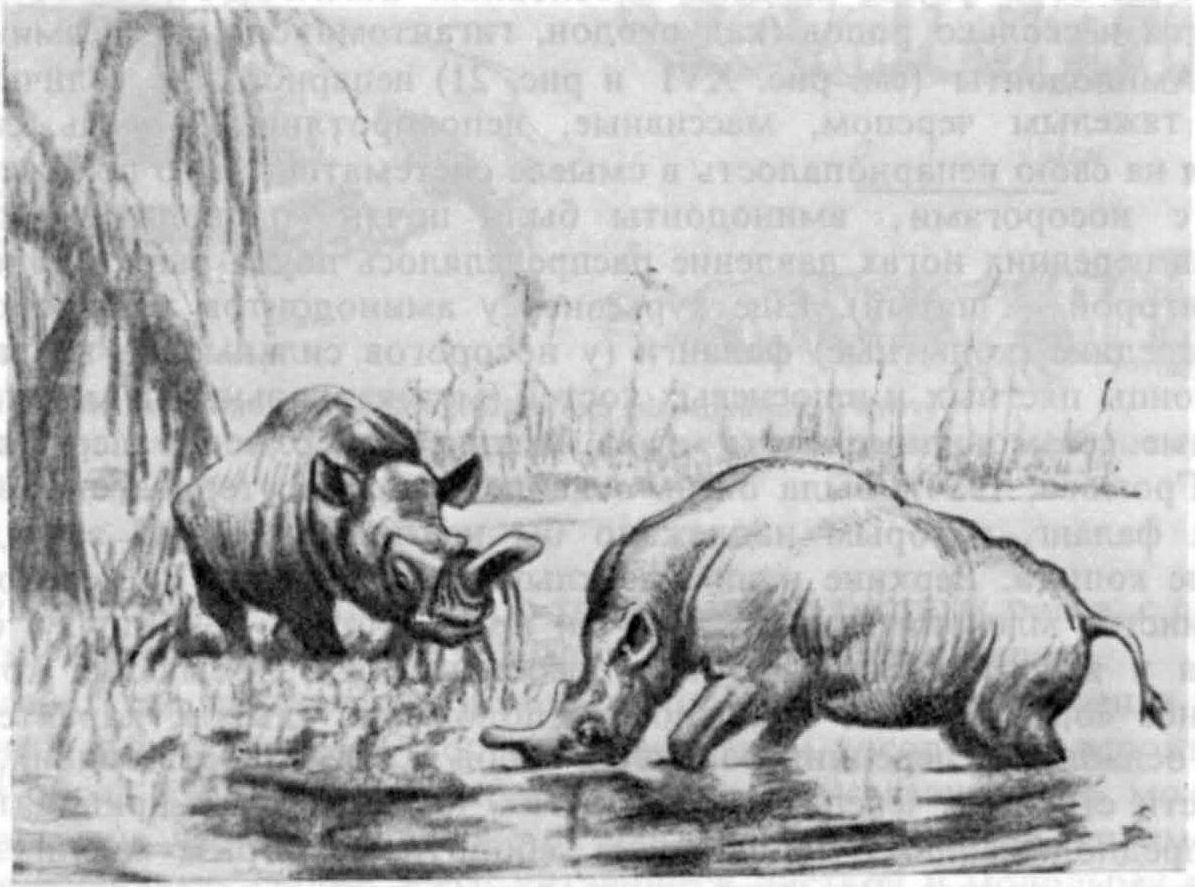

Рис. 44. Протэмболотерий (Protembolotherium efremovi Janovskaja). Реконструкция внешнего вида Рис. К.К. Флерова (по эскизу Н.М. Яновской, 1954)

В нашей отечественной литературе первые упоминания об этих пресмыкающихся относятся еще к середине прошлого столетия. Они связаны с именами профессоров Московского университета К.Ф. Рулье (1814—1858) и Г.И. Фишера (1771—1853), отметивших находки, сделанные в юрских отложениях на Москве-реке, у дер. Щукиной по речке Звенигородке и в других местах Подмосковья.

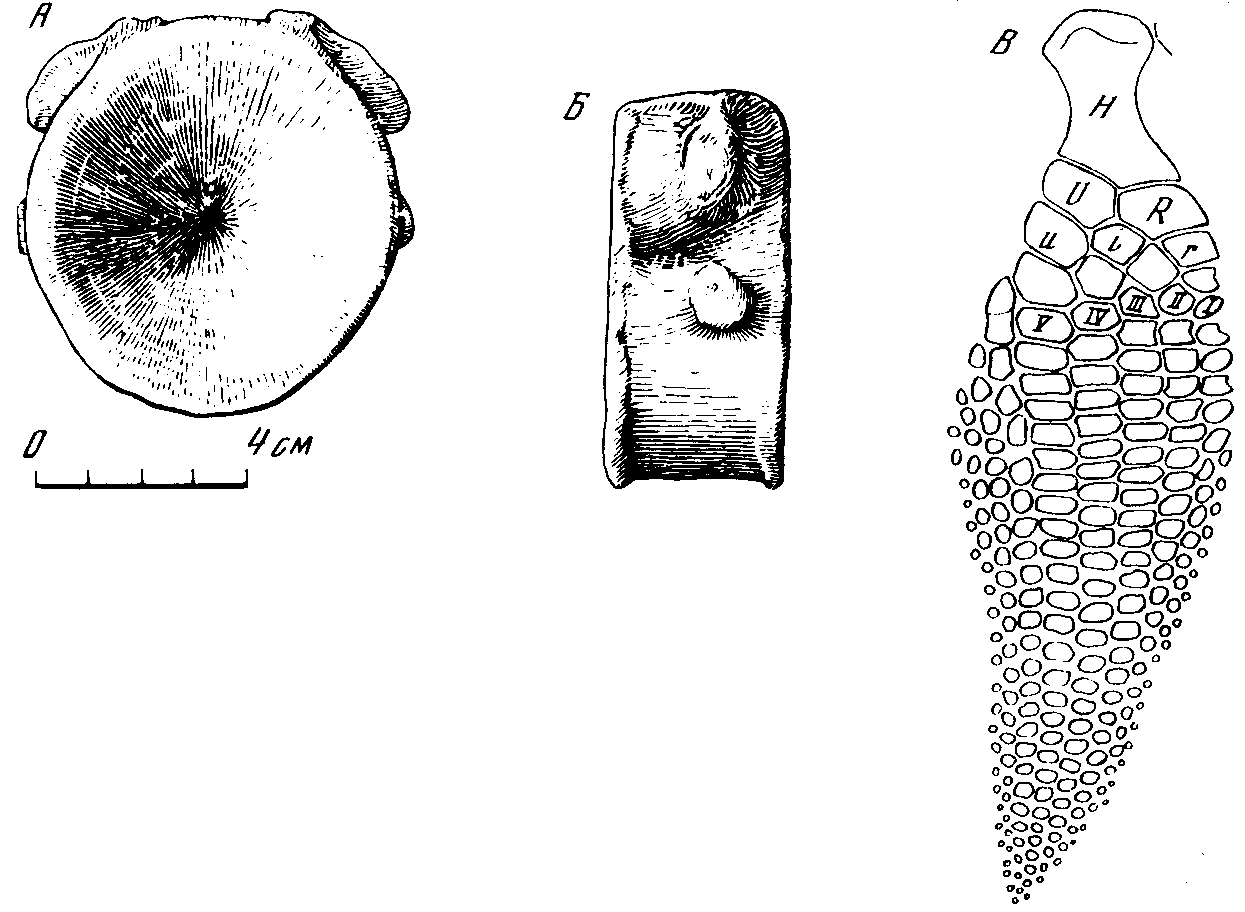

В Поволжье чаще всего встречаются разрозненные, очень характерные позвонки ихтиозавров — короткие, напоминающие шашку, сильно двояковогнутые, часто с маленьким отверстием посередине для проходившей сквозь тела позвонков хорды (спинной струны), если только отверстие не заполнено породой. Находки целых скелетов морских ящеров и появившихся много позднее морских млекопитающих (китов, тюленей) относительно редки. Причина этого — отчасти в быстром поедании трупа погибшего животного разнообразными хищными рыбами, а в прибрежной зоне — птицами, наземными хищниками, крабами и т.д. Но, кроме того, у ихтиозавров и других морских ящеров, как и у китов, ослаблена взаимная связь позвонков посредством суставных отростков. В ней нет необходимости в той мере, как это требуется для сухопутных животных; у водных позвоночных потеря в весе, равная весу вытесненной телом воды, сильно уменьшает нагрузку на позвоночный столб и на суставные отростки позвонков; с другой стороны, гибкость животного с ослаблением суставных отростков и их взаимной связи возрастает. У ихтиозавров и других водных мезозойских пресмыкающихся соединение тела позвонка с охватывающей спинной мозг нейральной дугой позвонка было, по-видимому, менее прочно, чем у наземных пресмыкающихся. Все это приводило к тому, что позвоночный столб ихтиозавра после разрушения связок легко разваливался на отдельные позвонки, а сами позвонки распадались на «тела» позвонков и нейральные дуги. Чаще всего и находят именно «тела» позвонков как более тяжелые и крупные части позвоночного столба: а нейральные дуги, более легкие, обычно оказываются захороненными отдельно и утерянными.

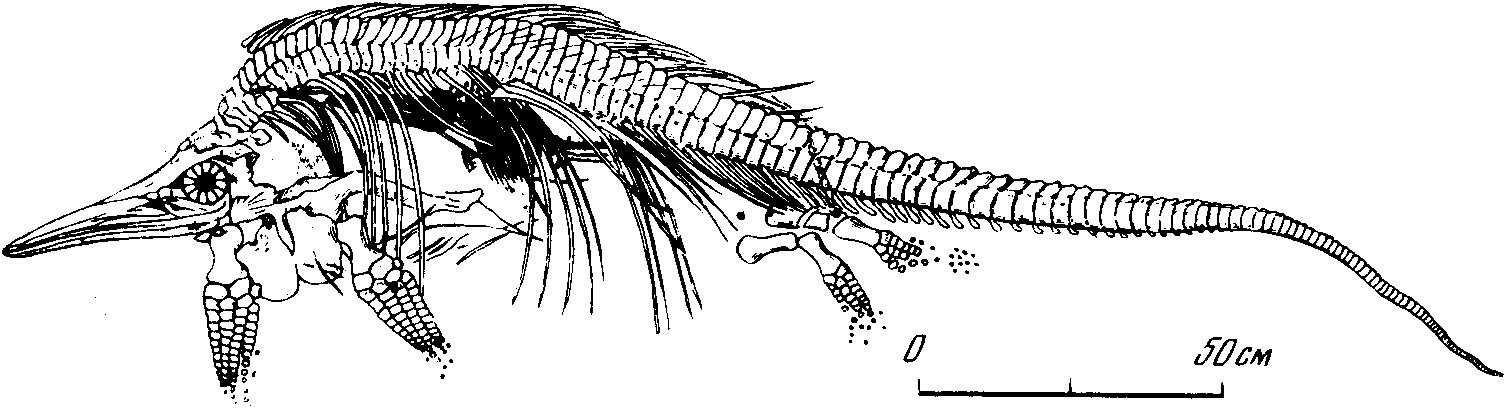

Но от ихтиозавров, живших в юрских морях по всему Земному шару, известны и многочисленные целые скелеты, особенно в Западной Европе, в том числе с отпечатками покрывавшей животное гладкой кожи, лишенной крупных чешуй (рис. XXVIII); известны и остатки самой кожи, если она была пропитана сохранившими ее от гниения битуминозными веществами.

Рис. 45. Схематическая палеогеографическая карта верхнеюрского времени (по Термье, 1952)

Целые скелеты были добыты в Савеловском сланцевом руднике К.И. Журавлевым (1941); один из них хранился в свое время в Геологическом музее Саратовской геолого-разведочной конторы, другой — в Музее краеведения в г. Пугачеве.

Для скелета юрского ихтиозавра (от греческого ихтис — рыба и саура — ящерица) длиной обычно от 2 до 5—6 м характерна в общем рыбообразная или дельфинообразная форма; далее, длинный череп с узкой вытянутой мордой, огромные глазницы с большими окостенениями в стенке глазного яблока в виде пластинок (кольцо костей белочной оболочки глаза, склеры); укороченный шейный отдел позвоночного столба, в котором несколько позвонков могут срастаться друг с другом (как у китов); остальной позвоночный столб состоит из многочисленных очень коротких позвонков и, следовательно, столь же многочисленных межпозвоночных хрящевых дисков, что увеличивало гибкость позвоночного столба; хвостовой отдел позвоночника отогнут вниз и уходит в нижнюю лопасть сильного, вертикально поставленного хвостового плавника (у рыб хвостовые позвонки, в большей или меньшей степени видоизмененные, отогнуты в верхнюю лопасть хвоста). Парные конечности пастообразные, укороченные (рис. XXIX, рис. 46).

Морда ихтиозавра вытянута за счет сильного удлинения межчелюстных костей; наружные носовые отверстия вследствие этого оказываются «сдвинутыми» далеко назад от конца морды и расположены рядом с огромными глазницами. Такое положение наружного носового отверстия сокращает путь воздуха при дыхании, ускоряет вдох и выдох, что очень существенно для животного — активного пловца. Подобное строение конвергентно возникало и у других позвоночных (некоторые мезозойские крокодилообразные и другие пресмыкающиеся; китообразные). Лобные кости небольшие, и лицевая часть черепа сложена главным образом межчелюстными (и носовыми) костями. Отверстие теменного глаза расположено на границе теменных костей с лобными. Многочисленные некрупные зубы острые, конические, приспособленные для хватания добычи.

Рис. 46. Части скелета ихтиозавра. А — тело позвонка спереди, Б — сбоку; видны бугорки для двойного причленения ребра (правый берег Волги около Ульяновска); В — скелет правой передней конечности ихтиозавра эуриптеригиуса (Eurypterygius communis Conybear). H — humerus; U — ulna; R — radius; u — ulnare; i — intermedium; r — radiale. Нижняя юра Англии

Очень характерны конечности. Непарные, т.е. высокий спинной плавник и хвостовой, напоминают плавники рыб или дельфинов. Спинной плавник лишен костного скелета, но, вероятно, имел, как у китов, какую-то внутреннюю опору в виде плотной соединительной ткани, возможно даже хряща, развивавшегося независимо от позвоночного столба. Что касается хвостового плавника, то и в нем позвоночный столб очень слабый относительно размеров хвоста; вероятно, здесь были развиты упругие соединительнотканные образования, подобно имеющимся в хвостовом плавнике китов и рыб.

Передние и задние ноги ихтиозавров так сильно видоизменены в ласты, что в них нелегко опознать кости стопы и кисти. Так, в передней конечности все кости, за исключением плечевой, локтевой и лучевой, однородны по форме (в виде пластинок с округленными краями); совершенно одной формы запястные кости и фаланги пальцев. Аналогично изменен и скелет задней конечности. Вдобавок значительно увеличено число фаланг (гиперфалангия), а у многих родов и число пальцев (гипердактилия), доходившее до 10; в итоге общее число костей передней конечности достигает 200 и более; ласт, несомненно, был очень гибким, эластичным. Задние конечности значительно слабее передних; у большинства ихтиозавров в связи с этим и таз на пути к исчезновению. Зато хвостовой плавник был сильный и несомненно имел значение толкающего вперед органа, как у рыб и китообразных. Парные плавники, ласты имеют при этом лишь направляющее значение, в частности «рулей глубины». Спинной плавник обычно играет роль киля, напоминающего киль яхты. Положение этого «киля» на спинной стороне, а не на брюшной удобнее при нырянии на мелководье или плавании вблизи морского дна.

Рис. 47. Ихтиозавр — стеноптеригиус (Stenopterygius quadriscissus Quenstedt). Скелет самки со скелетом детеныша внутри брюшной части. Нижняя юра, Хольцмаден, ФРГ. Музей Палеонтологического института АН СССР

Ихтиозавры перешли полностью к жизни в море и были живородящи. На это указывают случаи нахождения скелетов маленьких ихтиозавров иногда еще с не вполне окостеневшим скелетом, и поэтому часто неполностью сохранившимся, внутри скелетов крупных особей (рис. 47). Были предположения о том, что здесь имело место пожирание взрослыми особями молодых. Примеры поедания молоди своего же вида известны для очень многих животных — от рыб до млекопитающих включительно; такой «каннибализм» не исключен и для ихтиозавров. Но известны и находки внутри ихтиозавров нескольких (до дюжины и более) скелетов молодых особей на одной и той же стадии развития, совершенно неповрежденных, иногда согнутых головой к хвосту («свернутых калачиком»), как это свойственно молоди в утробном периоде развития. Более того, известны находки самок ихтиозавров, погибших и быстро захороненных после рождения части молоди или в момент родов. При этом скелет молодого животного может торчать из брюшной области скелета самки не головой вперед, а хвостом из задней половины брюшной части. Очевидно, у ихтиозавров рождение детеныша могло происходить не головой вперед, как обычно у млекопитающих, а задним концом тела, как это наблюдается у китов. У китов хвост и задняя часть тела рождающегося приходят в соприкосновение с водой, более холодной, чем материнский организм; хвост начинает рефлекторно сокращаться и работать еще до полного рождения детеныша; мать и детеныш некоторое время плывут «в два хвоста». Весьма вероятно, что живородность была свойственна предкам ихтиозавров еще задолго до перехода к водному образу жизни (рис. XXX). Крупные (в некоторых случаях очень значительные) размеры эмбрионов несомненно говорят о питании зародыша осмотическим путем за счет материнского организма, как у млекопитающих, а не только за счет желтка и белка яйца. От ихтиозавров известны скелеты прекрасной сохранности, в особенности из Западной Европы (Англия, ФРГ и др.). Однако обычно скелеты, находимые в сланцевых рудниках, в большей или меньшей степени сплющены давлением вышележащих слоев породы, и поэтому скелеты ихтиозавров, выставленные в музеях в больших плитах, чрезмерно широкие, вернее, высокие в спиннобрюшном направлении. На самом деле ихтиозавры имели веретеновидную, хорошо обтекаемую форму тела ящерицы или дельфина (см. рис. 48); сходство с дельфинами увеличивается, если иметь в виду и гладкую, лишенную крупной чешуи кожу ихтиозавров. В отличие от дельфинов и других китов, у которых хвостовой плавник лежит в горизонтальной плоскости, у ихтиозавров он располагался в вертикальной (как у рыб). Столь сильное сходство с рыбами и дельфинами (обтекаемость хищного животного, быстрого пловца) навело в свое время одного из палеонтологов на ошибочную мысль о происхождении китов непосредственно от ихтиозавров. Это, разумеется, совершенно не отвечает действительности: дельфины, вообще киты — потомки древних хищных млекопитающих, сошедших в ходе эволюции в воду, предками которых были наземные мезозойские млекопитающие; ихтиозавры же — вымершая ветвь мезозойских рептилий, возникшая в триасе и угасшая в меловом периоде, не оставившая потомков. Время расцвета ихтиозавров — нижняя юра, когда они были наиболее многочисленны. Отличные, быстроходные пловцы, ихтиозавры охотились за рыбой, питались головоногими моллюсками и в жизни моря играли примерно ту же роль, что и нынешние дельфины; но при менее энергичном обмене веществ и меньшей общей активности, чем у млекопитающих, ихтиозавры вряд ли могли бы конкурировать с дельфинами в выносливости, не говоря уже о низком уровне развития головного мозга (по сравнению с млекопитающими вообще).

Ватсон (D.M.S. Watson, 1951) указал на совершенствование ихтиозавров, как пловцов, в ходе их эволюции. Он исходит из того, что размеры внешней поверхности животного отражают величину торможения о воду, а объем животного говорит о количестве мускульной энергии, которую животное в состоянии израсходовать в единицу времени. Ватсон вычислил для ихтиозавров разного геологического возраста наиболее вероятные цифры 1) объема их тела, 2) общей его поверхности и 3) поверхности хвостового плавника, игравшего основную роль в поступательном движении ихтиозавра вперед. Ватсон нашел, что при остальных равных условиях (удельный вес животного, характер работы мускулатуры, «вязкость воды». — Ю.О.) отношение объема к поверхности тела равно:

- Древний триасовый ихтиозавр (Cymbospondylus) — 1,83

Нижнеюрский ихтиозавр (Ichthyosaurus) — 2,66

Верхнеюрский ихтиозавр (Ophtalmosaurus) — 3,19

Эти данные позволяют предполагать, что верхнеюрский ихтиозавр (офталмозавр) мог развивать большую скорость, чем более древние — нижнеюрский (Ichthyosaurus) и тем более верхнетриасовый (Cymbospondylus). Тормозом для быстро движущегося в воде тела служат, как известно, и «завихрения» воды, что связано прежде всего с формой плывущего тела. При первом же взгляде на контуры трех упомянутых ихтиозавров (рис. 48) видно, что обтекаемость у триасового весьма несовершенна и лучше всего у верхнеюрского (офталмозавра). Ватсон отмечает, что поверхность, а тем самым относительная мощность хвостового плавника на единицу веса животного уменьшается от триаса к верхней юре, очевидно, в связи с улучшением обтекаемости ихтиозавров. Эти изменения отражают смену и в характере плавательных движений (аналогичные соотношения указываются и для рыб).

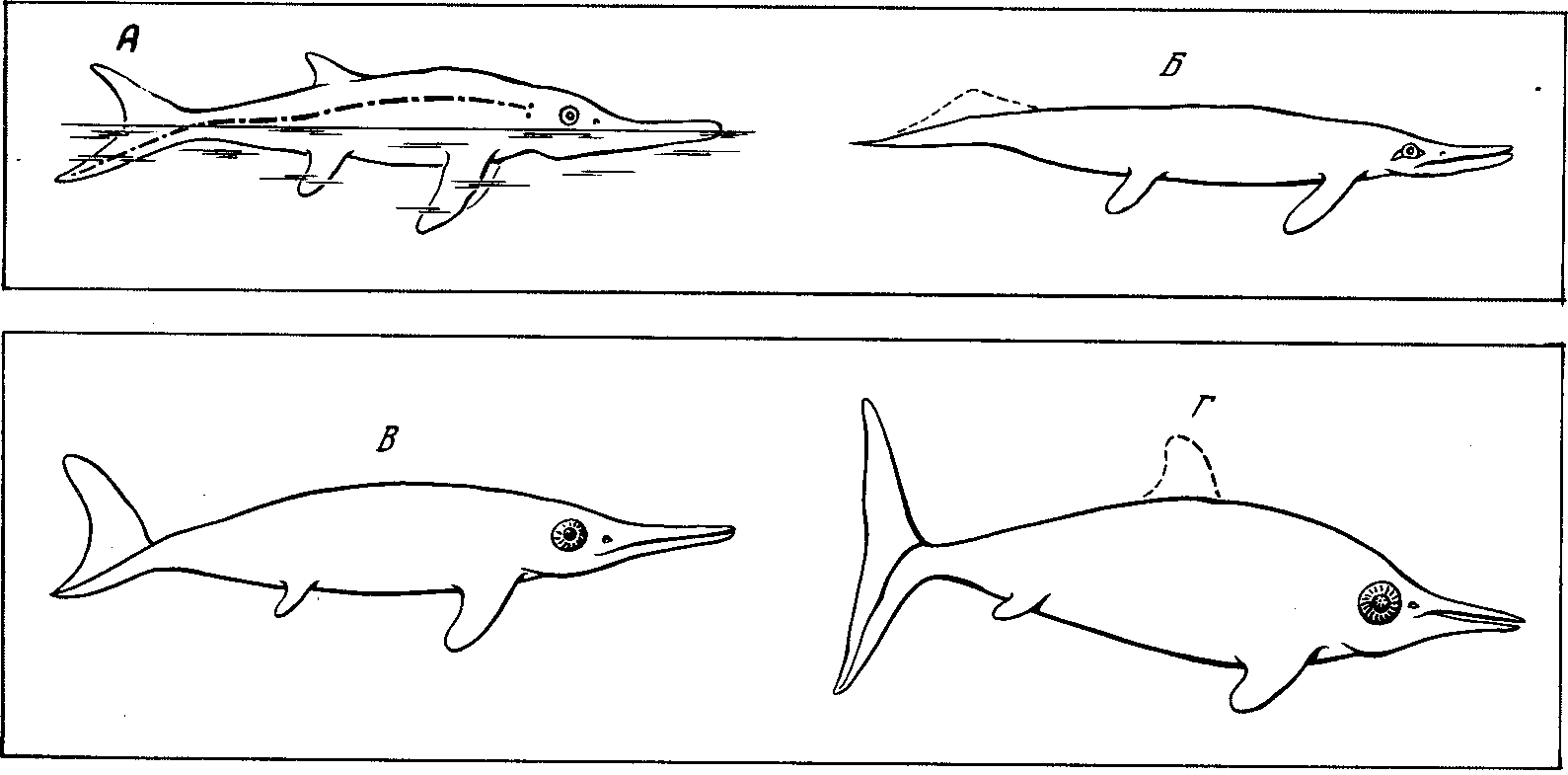

Рис. 48. Изменение пропорций тела ихтиозавров. А — ихтиозавр из нижней юры бассейна р. Сены «на плаву» на поверхности моря (Е. Эмихен, 1938); Б — Cymbospondylus. Верхний триас Калифорнии; В — Ichthyosaurus (Stenopterygius). Верхний лейас (нижняя юра) Вюртемберга; Г — Ophthalmosaurus. Верхняя юра, Оксфорд. (Относительное уменьшение размеров поверхности тела и поверхности хвостового плавника при сильном увеличении объема тела, соответственно — при усилении мускулатуры; см. текст.) (D.M.S. Watson, 1951)

Внешнее сходство с дельфинами побудило Виллистона (S.E. Williston, 1914) считать ихтиозавров не только быстрыми пловцами, но и ловкими ныряльщиками. Это мнение утвердилось на многие годы, сказалось и на реконструкциях и картинах образа жизни ихтиозавров в исполнении художников. Как экологический тип ихтиозавры в известной мере действительно аналогичны дельфинам. Но Эмихен (Е. Oemichen, 1938) обратил внимание на существенные различия между теми и другими.

Эмихен, изучив подробно строение переднего ласта одного нижнеюрского ихтиозавра, обратил внимание на то, что гибкость возрастает не только от основания ласта к его концу, но и от переднего края к заднему, а сочленение плечевой кости с поясом передних конечностей таково, что ласт должен был сохранять перпендикулярное положение к продольной оси животного и не мог производить передне-задних движений. В таком случае передние ласты, как, вероятно, и задние, играли главным образом роль поддерживающего аппарата (помимо значения рулей глубины), а не гребного, толкающего вперед. Большая нагрузка при этом приходилась на передние ласты. Итогом работы парных конечностей было, по мнению Эмихена, горизонтальное положение тела ихтиозавра. Наружные носовые отверстия ихтиозавра выступали из воды и животное нормально плавало в полупогруженном виде главным образом по поверхности моря («флоттация») (см. рис. 48, а); к нырянию ихтиозавры, по мнению автора, были приспособлены гораздо слабее, чем вообще китообразные. Киты снабжены мощным горизонтально расположенным хвостовым плавником. Сгибая с силой плавник вниз (в брюшном направлении) или ударяя им о воду, кит, находящийся на поверхности моря, быстро поднимает заднюю половину тела вверх. Эта поднимающаяся сила, приложенная к заднему концу тела довольно далеко от центра тяжести животного, и значительно больший вес передней половины туловища с головой сравнительно с задней половиной образуют своего рода «пару сил», которая быстро поворачивает животное головой вниз, облегчая и ускоряя погружение в воду. В отличие от китов хвостовой плавник ихтиозавра, расположенный в вертикальной плоскости, играл, как у рыб, роль аппарата, толкающего вперед, подобно пароходному винту, но для поднятия вверх задней половины тела не был пригоден в той мере, как у китов. Ихтиозавр должен был потратить для ныряния больше усилий, согнувшись «дугой» (как и кит); но итогом работы хвоста ихтиозавра было главным образом толкание вперед, а не поднятие задней части животного вверх: результирующая «сила» работы хвоста была под острым углом к продольной оси тела; к тому же при иных, чем у китов, пропорциях тела она оказывалась приложенной ближе к центру тяжести животного, что еще более снижало ее «результативность».

Наблюдения над зубатыми китами под водой в огромных аквариумах кетариях (от греческого кета — кит) показали, что стремительное движение вперед у этих животных обусловлено не столько работой самого хвостового плавника, сколько сложными вращательными движениями всего заднего конца тела вместе с хвостовым плавником. (Отдаленно это напоминает работу кормового весла на старинных гондолах и т.п.) На поверхности толстой кожи этих пловцов (с большим слоем подкожной жировой клетчатки) возникают частые поперечные складки. Они разбивают завихрения воды и этим облегчают скольжение в ней дельфина. В какой степени подобное явление могло быть у ихтиозавров сказать трудно, да и у различных китов оно не единообразно. Для ихтиозавров известно лишь, что их кожа была гладкой (лишена чешуй), как у дельфинов.

Другие жители юрского моря и современники ихтиозавров почти на всем протяжении их истории — плезиозавры — представляли собой иной тип приспособления к жизни в море (рис. XXXIV). Небольшая, а у некоторых видов совсем маленькая голова с пастью, вооруженной высокими, редкими острыми коническими зубами, длинная «лебединая» шея (за счет многочисленных позвонков), у большинства — короткое широкое уплощенное туловище, короткий хвост, явно не принимавший участия в плавании, и мощные веслообразные передние и задние конечности почти одинаковых размеров и строения таковы характерные черты плезиозавра.

Быстрое поступательное движение ихтиозаврам, видимо, сообщали изгибания заднего конца тела, переходившие на мощный хвост; плезиозавры же плавали при помощи передних и задних ластов; они действовали, как весла, сообщая поступательное движение и регулируя направление. Плечевой пояс и таз плезиозавров состояли из широких костей, сильно уплощенных в связи с гребным характером работы мускулатуры конечностей. Верхние, «спинные» части переднего пояса и таза, т.е. лопатка и подвздошная кость, имеют незначительную величину; брюшные же части плечевого пояса и таза широкие и сильно вытянуты вперед и назад (рис. XXXV). Это обеспечивало большую поверхность начала мощных «гребных» мускулов, прикреплявшихся к длинным плечевым костям; это было важно и для мускулов, отводивших веслообразные ласты назад, и для заносивших конечности вперед. Комбинированные движения четырех ластов, вероятно, обеспечивали плезиозаврам не только быстроту плавания, но и возможность быстрых поворотов на месте, их общую подвижность. Ребра имели лишь одно соединение с позвонком (с его поперечным отростком); это способствовало большей подвижности грудной клетки, чем при обычном двойном соединении — и с телом позвонка и с дугой. Помогало гибкости туловища и слабое развитие суставных отростков на дугах позвонков. Довольно высокие остистые отростки указывают на сильное развитие спинной мускулатуры. Плезиозавр представлял собой своеобразную весельную «двойку» и несомненно был превосходным пловцом; однако он вряд ли мог конкурировать в погоне за добычей с ихтиозавром. Ловле, быть может, и отыскиванию добычи на дне в мелководье помогала длинная, гибкая «лебединая» шея. Широкие сильные конечности в виде ластов, вероятно, давали возможность плезиозаврам вылезать время от времени на берег, как это делают тюлени, моржи и котики; это вряд ли могли делать ихтиозавры, окончательно порвавшие с сушей и ставшие полностью «моряками», подобно дельфинам. Возможно, плезиозавры были в известной степени прибрежными жителями; морское побережье могло давать им убежище и от более подвижных в воде ихтиозавров, для которых вода стала полностью родной стихией, и от самых страшных морских хищников юрского моря — огромных плиозавров. Косвенным указанием на такой выход, вернее, на выползание на сушу плезиозавров, вероятно, можно считать развитие брюшных ребер, иногда образующих у плезиозавров прочный решетчатый скелет брюшной стенки.

В брюшной области скелета плезиозавров иногда находили целую коллекцию сильно окатанных камешков, так называемых гастролитов, проглоченных животным и долгое время находившихся в его желудке (рис. XXXI). Такие гастролиты встречаются и в желудке современных крокодилов, ластоногих хищников, китообразных, иногда в большом числе и внутри скелета некоторых динозавров. Гастролитам приписывалось то же значение перетирания пищи, что и камешкам в зобе многих зерноядных птиц; но для крокодилов, плезиозавров и других хищников это маловероятно. Вопрос этот до сих пор в общем неясен (А.В. Яблоков и В.С. Яблоков, 1961).

Самые крупные хищные пресмыкающиеся волжского юрского моря — близкие родственники плезиозавров, огромные плиозавры (рис. 49). Они достигали 8 и более метров в длину; череп — до 3 м в длину — был вооружен огромными, иногда трехгранными зубами с зубчатой по ребрам эмалью. В позвоночном столбе передняя и задняя поверхности тел позвонков плоские. Пояса парных конечностей, как у плезиозавров, широкие, плоские, длинные на брюшной стороне; сами конечности большие, веслообразные с увеличенным числом фаланг. Всем этим плиозавры очень напоминают плезиозавров, с которыми объединяются в один общий отряд зауроптеригий (от греческого саура — ящер и птиригион — крыло, в данном случае — ласт). Но для плезиозавра характерна короткая голова и длинная гибкая шея, помогавшая настигать добычу, а у плио-завров шея сравнительно короткая, малоподвижная; животное должно было настигать добычу стремительным броском вперед. Передние зубы, коронки которых в поперечнике достигают 6 см и более, глубоко всажены в челюсть и торчат вершинами несколько вбок; при этом верхние входят свободно в промежутки между нижними. Огромная пасть при челюстях до 1,5—2 м и более (в литературе описаны черепа до 3 м и более), вооруженная мощными острыми зубами со слегка согнутыми коронками, явно рассчитана на крупную добычу вплоть до самых больших плезиозавров. Плиозавры не могли соперничать с плезиозаврами в ловле мелкой изворотливой добычи, но как пловцы отнюдь не должны были уступать плезиозаврам в быстроте.

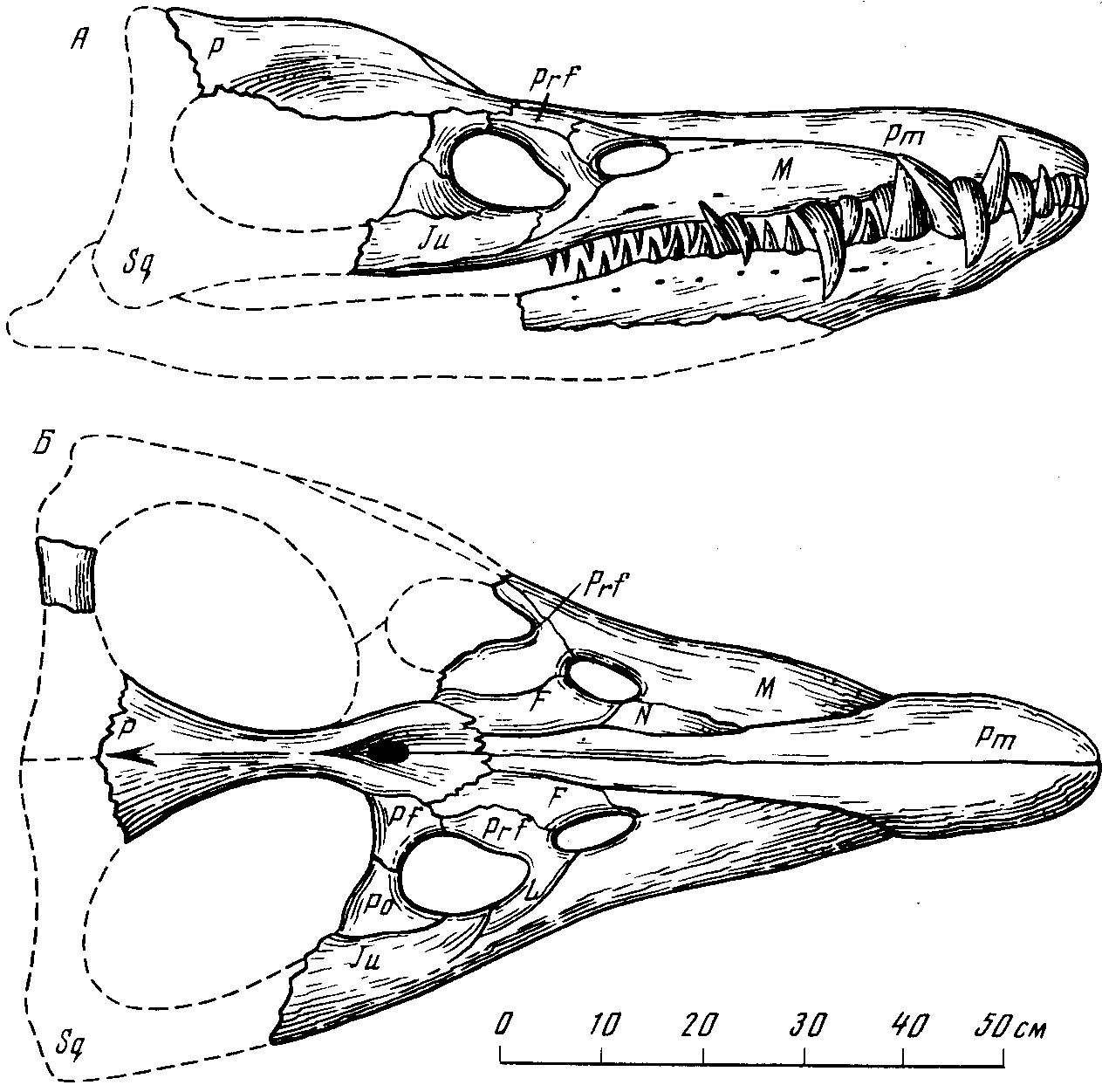

Рис. 49. Череп плиозавра (Pliosaurus rossicus Novojilov). Нижний волжский ярус (верхняя юра). Буинский сланцевый рудник Чувашской АССР. Вид сбоку (А) и сверху (Б). Музей Палеонтологического института АН СССР (Н.И. Новожилов, 1948)

У плиозавров очень своеобразно соотношение некоторых костей лицевой части и крыши черепа (рис. 49а). Предчелюстные кости (Pm) надвинуты задними концами на лобные (Fr) и достигают передних теменных костей (Pa), а теменные, находя вперед на лобные и вклиниваясь по средней плоскости черепа между ними, раздвигают их на некотором протяжении в стороны. В общем верхняя сторона лицевой части черепа вследствие надвигания костей на значительном протяжении друг на друга местами в три слоя при большой общей поверхности швов между взаимно перекрывающими друг друга костями представляет очень совершенную по прочности конструкцию: длинная лицевая часть черепа хорошо приспособлена для сопротивления напряжениям на излом, возникающим при захлопывании пасти и стремлении крупной добычи вырваться.

Из наиболее интересных находок в Поволжье следует упомянуть скелет плиозавра, добытый в сланцевом руднике около г. Буинска (Н.И. Новожилов, 1948) длиной около 6,5 м (Музей Палеонтологического института АН СССР). Очень крупный скелет этого ящера с ластами почти 2-метровой длины был извлечен в Савельевском сланцевом руднике К.И. Журавлевым (1941—1943), который зарегистрировал за десять лет работы рудника не менее двадцати интересных находок (рис. XXXII).

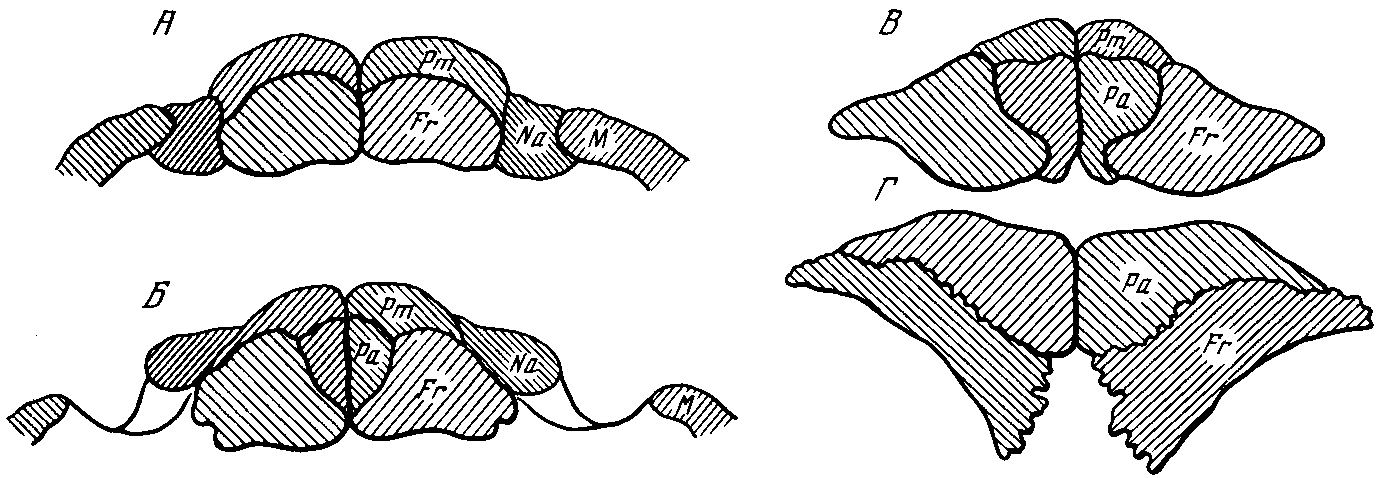

Рис. 49а. Вертикальные поперечные разрезы крыши черепа плиозавра (Pliosaurus rossicus Novojilov), наблюдаемые на изломах. А — в области наружной боковой границы носовых (Na) костей с верхнечелюстными (М); Б — у передних краев носовых отверстий; В — у задних краев носовых отверстий; Г — впереди переднего края отверстия теменного глаза; Pm — praemaxillare; Fr — frontale; Na — nasale; M — maxillare; Pa — parietale (Н.И. Новожилов, 1948)

А.К. Рождественский в послевоенное время доставил в Музей Палеонтологического института лицевую часть черепа огромного плиозавра из Озинского сланцевого рудника в той же области; скелет был разбит на куски, которые выкинули в отвал до прибытия Рождественского. Были и другие находки скелетов, которые постигла по разным причинам столь же печальная судьба. В области желудка упомянутого выше скелета крупного плиозавра К.И. Журавлев нашел кости крупной рыбы, сохранившие близкое к естественному взаимное расположение, — очевидно, рыба была заглочена плиозавром незадолго до его гибели, — а также многочисленные крючки от рук головоногих моллюсков, как это известно и для скелетов, найденных в Англии.

В отложениях морей юрского периода в Западной Европе найдены скелеты очень интересных «морских» крокодилов (и в современную эпоху некоторые крокодилы, например крупный гребнистый крокодил Crocodilus porosus Зондских островов, иногда встречаются в море за несколько сот километров от берега); кроме того, в то время были и морские черепахи. В юре Поволжья пока не обнаружено ни крокодилов, ни черепах, хотя в прибрежных зонах юрских морей Поволжья и крокодилы, и черепахи почти наверняка были. Впрочем Вестфаль (F. Westphal, 1962) оспаривает чисто морской образ жизни юрских крокодилов — «моряков», возможно, эти были такие же случайные «моряки», как и крокодил Зондских островов. Богатая фауна беспозвоночных (моллюски, плеченогие, ракообразные и др.), рыбы с тупыми зубами, приспособленными для дробления раковин моллюсков и плеченогих (вероятно, основной пищи для рыб), водоросли, а также характер осадков, включающих фауну, — все это, по мнению К.И. Журавлева, подтверждает предположение о том, что в районе нижнего течения Волги мы имеем дело с отложениями открытого моря с нормальной соленостью (М.Н. Страхов, 1937).

Обычно скелетные остатки, находимые в этих осадках — в глинистых прослоях рудников, — сильно минерализованы, пиритизированы. При окислении на воздухе, особенно влажном, сера пирита дает сернистые окислы, образующие с водой воздуха сернистую кислоту и т.д. Итог этого — почти неизбежная гибель пиритизированных палеонтологических материалов (если не принять своевременно мер для их сохранения). Однако неизмеримо больше, чем в музеях, погибло палеонтологических материалов из-за недоучета огромной научной ценности черепов и скелетов, встречающихся при разработке рудников. Известны случаи, когда скелеты огромных плиозавров уничтожались, так как мешали выработке сланца, и разбитые на куски черепа и кости шли в отвал вместе с пустой породой.

Настоящий очерк имел, помимо всего, целью заинтересовать персонал различных рудников замечательными научными ценностями, которые должны становиться гордостью нашей науки, а не погибать бесследно.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВВ

- Telegram

- Viber

На правах рекламы:

• дополнительно по теме на сайте subscribe.ru